|

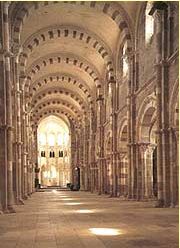

Chemin de

lumière

Basilique Sainte-Madeleine à VÉZELAY (89) © Paul Gagnaire |

||

|

|

|

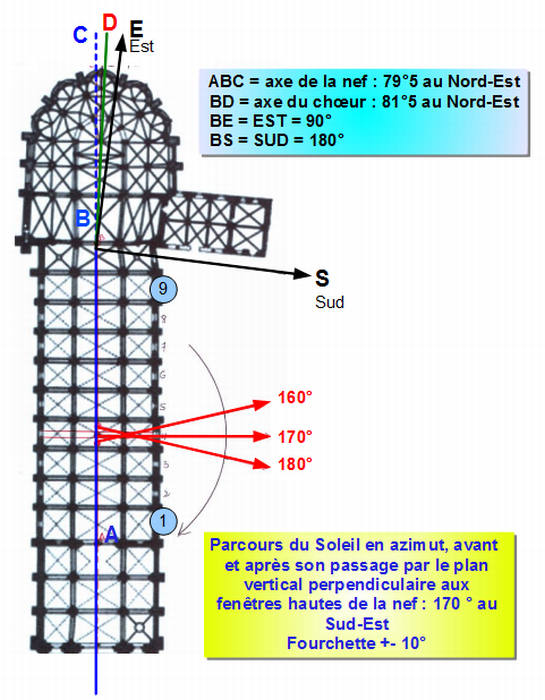

Bornes azimutales du Soleil « vers » midi

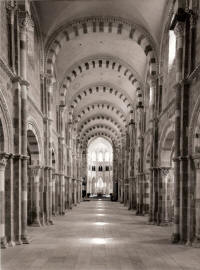

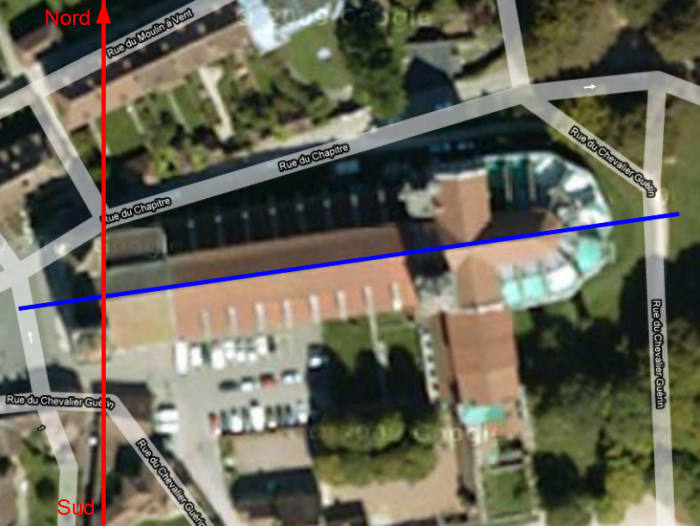

On conçoit, intuitivement, que, la basilique étant orientée

vers l’Est, le Soleil formera les taches de lumière

lorsqu’il sera, à peu près, perpendiculaire au mur Sud où

sont percées les fenêtres hautes, puisque les taches se

forment le long de la nef. La valeur trouvée pour l’azimut

de la nef, - 80° au NE, permet déjà de dire que le Soleil

perpendiculaire à cet axe, sera dans l’azimut 170° SE, donc

un peu avant le Sud (180°) et un peu avant midi solaire. |

Si l’on considère n’importe quelle fenêtre de la nef, ici la n°4, on voit que le Soleil commence à former les taches de lumière lorsqu’il passe par l’azimut 160°, donc 10° avant de passer par un plan vertical perpendiculaire à la fenêtre. Il cesse de former la tache lorsqu’il bute sur les montants des fenêtres soit vers l’azimut 180° (Sud = midi vrai solaire). Ces valeurs sont à confirmer. Seule est ici prise en compte l’explication gnomonique du phénomène. Au sol, les taches parcourent une très petite portion de l’arc de déclinaison du solstice d’été (23°44). Cet arc est une hyperbole proche de son point d’inflexion, donc, pratiquement, une droite. |

|

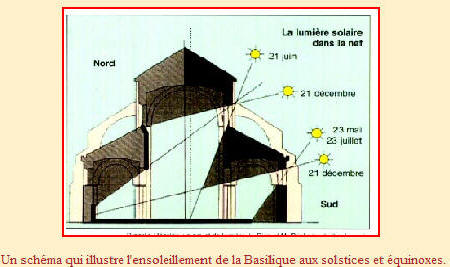

Heures et hauteurs du Soleil A partir de cette hypothèse, le phénomène durerait environ 35 minutes, (de 11 h 25 m à 12 h solaires), avec une hauteur de Soleil pratiquement constante à 65/66°. Pour ne pas laisser une question de côté, nous ajouterons que, dans les années 1100/1200, l’obliquité de l’écliptique valait 23°33’ alors que de nos jours, elle est redescendue à 23°26’. Cela avait pour conséquence que la hauteur de culmination du Soleil solsticial atteignait 66°,1 contre 55°,98 actuellement et les taches de lumière se plaçaient un peu plus au Sud qu’en 2008 ; mais nous nous préoccupons, là, d’une vingtaine de centimètres. Toutes ces hypothèses seraient à contrôler lors d’un prochain solstice ; en particulier la borne azimutale de 180° (Sud) nous semble trop précoce, compte tenu des récits courants du phénomène. Mais l’azimut 170° SE, considéré comme passage du Soleil à la perpendiculaire du mur Sud, reste une donnée valable et, si l’on devait élargir l’éventail azimutal du phénomène, il faudrait l’ouvrir symétriquement en deçà de 160° et au-delà de 180°. |

|

|

Forme des taches de lumière Au sol, les taches de lumière sont assez sensiblement circulaires, parfois un peu « baveuses » et la première se place un peu trop au Nord pour s’aligner parfaitement avec les autres. C’est peu de chose. Or, les fenêtres de la nef ne sont pas circulaires, mais se présentent comme des rectangles, dont le petit côté sommital est un demi-cercle. La hauteur total de la verrière vaut environ 2,6 fois sa largeur. L’explication tient en ceci, que la projection sous un angle de projection de 65°, laisse inchangée la largeur (horizontale) de la fenêtre, qui devient alors l’axe Est-Ouest de la tache de lumière, tandis qu’elle comprime la hauteur (verticale) de la fenêtre qui formera ainsi l’axe Nord-Sud de la tache de lumière. Et 2,5 multiplié par tangente 24° (90-66) égale : 11,13. A vue d’œil la tache est ronde, avec un diamètre de 10 et le diamètre perpendiculaire valant 11,13 ; mais il devrait n’être pas impossible d’appréhender que son bord septentrional n’est pas aussi rond que son bord méridional ! |

|

|

Déplacement des taches La forme et l’emplacement des taches, directement liés à la position du Soleil, varient en phase avec les variations de celui-ci. Dès que le Soleil n’est pas strictement perpendiculaire à la verrière ses rayons heurtent la paroi de l’embrasure des fenêtres et le beau rond de la tache est plus ou moins coupé à son bord Ouest, puis à son bord Est, à mesure que le Soleil progresse vers le Sud et le dépasse. Quant à l’emplacement des taches le long de la nef, il suit cette progression du Soleil et les taches avancent vers le chœur ; le chemin de lumière, lui-même, chemine. Evidemment, chaque tache et toutes les taches parcourent l’hyperbole formée par l’arc de déclinaison du Soleil solsticial. Le point d’inflexion de cette hyperbole se situe au Sud et, par conséquent, en cette zone de son développement, le très court segment de l’hyperbole se confond pratiquement avec une droite. C’est pourquoi les taches marchent au milieu de la nef, comme le pèlerin. |

|

En conclusion ... Cette étude n’est qu’une ébauche et que les valeurs sur lesquelles elle s’appuie seraient à vérifier sur site. Dussent-elles ressortir d’une telle vérification, modérément corrigées, cela n’entacherait pas la validité des raisonnements et des analyses présentées ici qui ne dépassent pas l’aspect gnomonique du phénomène. |

Consécration de la Madeleine de Vézelay

21 avril 1104

La dédicace ou la consécration d’un édifice de culte a relevé de

motifs complexes tout au long du Moyen Âge. Celle qu’a fait

célébrer, le 21 avril 1104, l’abbé Artaud à la Madeleine de Vézelay,

n’échappe pas à ce constat. Il s’agissait de légitimer la fondation

par le comte Girard de Roussillon et sa femme Berthe, dans la

seconde moitié du IXe siècle, d’un monastère de femmes, bientôt

remplacées par des hommes. L’abbaye de Cluny se vit, au cours du

premier tiers du XIe siècle, chargée de sa réforme entreprise en

1058, date à laquelle une bulle la rangea au nombre de ses

dépendances. Elle devint aussitôt l’objet de l’intérêt soutenu du

comte de Nevers qui en fut l’un des grands bienfaiteurs. En même

temps, les abbés de Cluny firent admettre la présence des reliques

de Marie, sœur de Lazare, qui avec Maximin aurait échoué à

Marseille. Après leur mort, leurs corps auraient été transportés à

Vézelay pour la première, à Autun pour le second. Quoiqu’il en soit,

leur mention est attestée dès 1050 à Vézelay dans une bulle

pontificale. Cette reconnaissance assura le succès du pèlerinage,

dès le XIe siècle, et l’association entre l’église qui prit alors le

vocable de « Madeleine » et le tombeau de la pécheresse était

devenue indissociable.

L’abbé Artaud prit alors la décision de reconstruire l’édifice

carolingien en lui donnant des dimensions adaptées à son nouveau

destin. Il en subsiste -suffisamment d’éléments pour imaginer son

ampleur : les travées occidentales de la crypte, les murs du

transept et les piliers occidentaux de la croisée du transept. Comme

souvent dans l’architecture médiévale, les reconstructions

ultérieures se sont appuyées sur le transept conservé et souvent

remanié, donnant au vaisseau central de la nef et du chevet la

largeur de 10m. En 1120, un incendie imposa la reconstruction de la

première, sans doute seulement charpentée. L’abbé Renaud de Semur

(1), neveu de l’abbé Hugues de Cluny, se lança dans la

reconstruction en suivant un parti exceptionnel : le vaisseau

central de 10m de large a été couvert d’une voûte de pierre en plein

cintre dont les doubleaux retombent sur des supports en forte

saillie pour scander les travées. Pour assurer leur maintien,

l’architecte avait imaginé de lancer au travers des tirants de

métal, dont les crochets subsistent au-dessus des tailloirs des

chapiteaux. Pour harmoniser la nouvelle nef avec le chevet d’Artaud,

l’architecte avait conçu une élévation à deux niveaux : grandes

arcades et fenêtres hautes, ces dernières percées dans un mur en

grande partie conservé.

Après l’achèvement de la nef – vers 1135 –, les travaux se

poursuivirent par l’avant-nef, non moins originale avec ses tribunes

sur trois côtés et sa façade qui présentait comme devant la nef,

trois portails. Renaud de Semur avait voulu donner une signification

particulière à sa réalisation grâce à un vaste programme sculpté :

les trois portails de la nef ont été confiés à des sculpteurs dont

le -principal avait exécuté les chapiteaux de l’abside de Cluny. En

1140, il fut fait appel à un autre sculpteur, le célèbre Gislertus

d’Autun, pour le tympan du portail central qui offre, malgré les

destructions révolutionnaires, quelques traces de son style. C’est

sans doute peu après l’incendie de 1165 qu’il fut décidé de

reconstruire le chevet en l’adaptant à la crypte prolongée vers

l’est, au carré du transept du XIe siècle et à la nef du XIIe

siècle. L’architecte réussit avec un rare génie à harmoniser cet

ensemble disparate grâce à la lumière qui se diffuse avec une rare

subtilité.

Vézelay avait alors vécu les plus grands moments de son histoire.

Bernard y avait prêché, le 31 mars 1146, la seconde Croisade. Les

difficultés se sont acharnées tout au long du XIIIe siècle. Les

doutes sur la présence des reliques de la Madeleine l’emportèrent.

Les religieux réagirent par l’authentification des reliques en 1265,

et par leur translation en 1267 en présence de Louis IX, du duc de

Bourgogne et du comte de Champagne. L’ouverture du tombeau de

Saint-Maximin en 1279 ruina ces dernières tentatives : il contenait

bien les reliques de la sainte. Les pèlerins qui s’étaient vus

recommander la traversée de Vézelay avant de rejoindre

Saint-Jacques-de-Compostelle, par le Liber Sancti Jacobi, s’en

détournèrent.

1. 1106-1128.

Alain Erlande-Brandenburg

conservateur général du patrimoine,

directeur du musée national de la Renaissance

Miniature extraite de la Chronique de Vézelay par Hugues de Poitiers

fol. 22 : copie du testament du comte

Gérard de Roussillon, fondateur de Vézelay

représenté avec sa femme Berthe - ms., B.M. d’Auxerre

© atelier photographique des archives départementales de l’Yonne